若狭湾とシイラを学ぼう!

若狭湾とシイラを学ぼう!

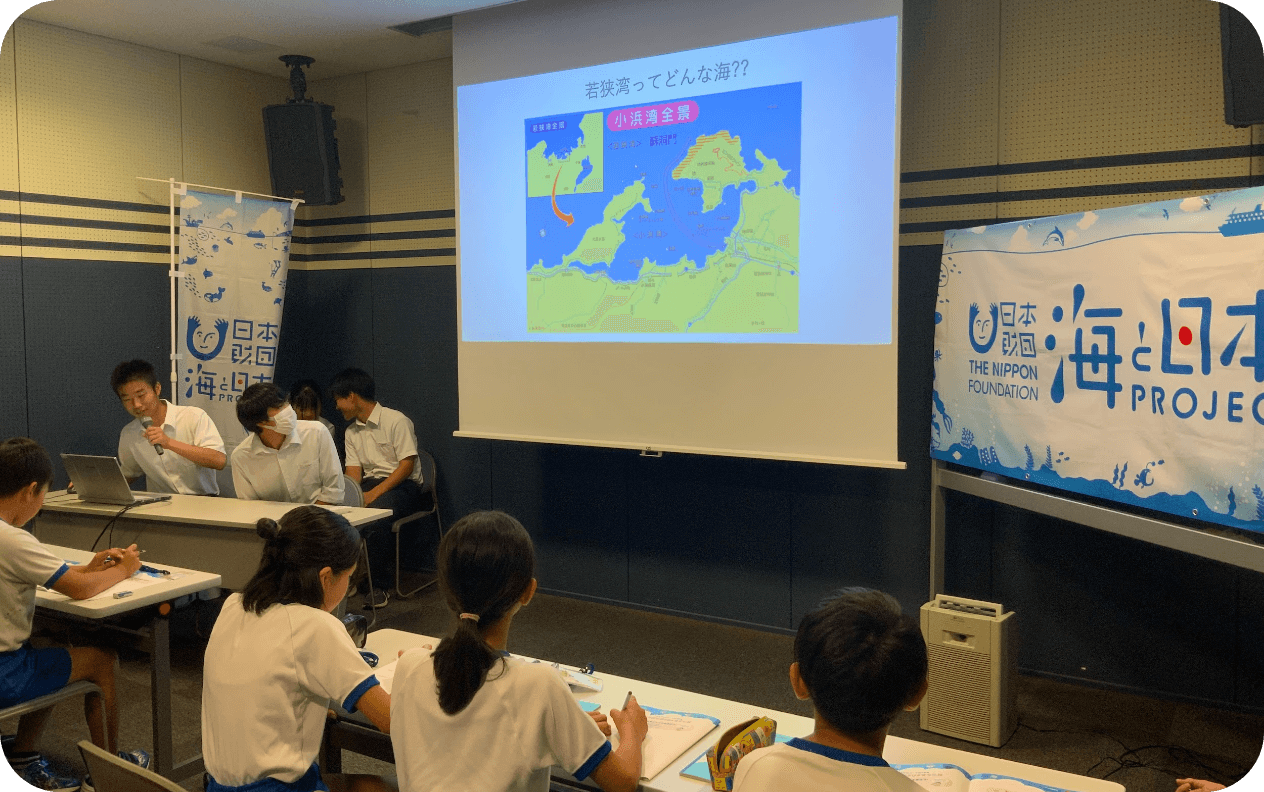

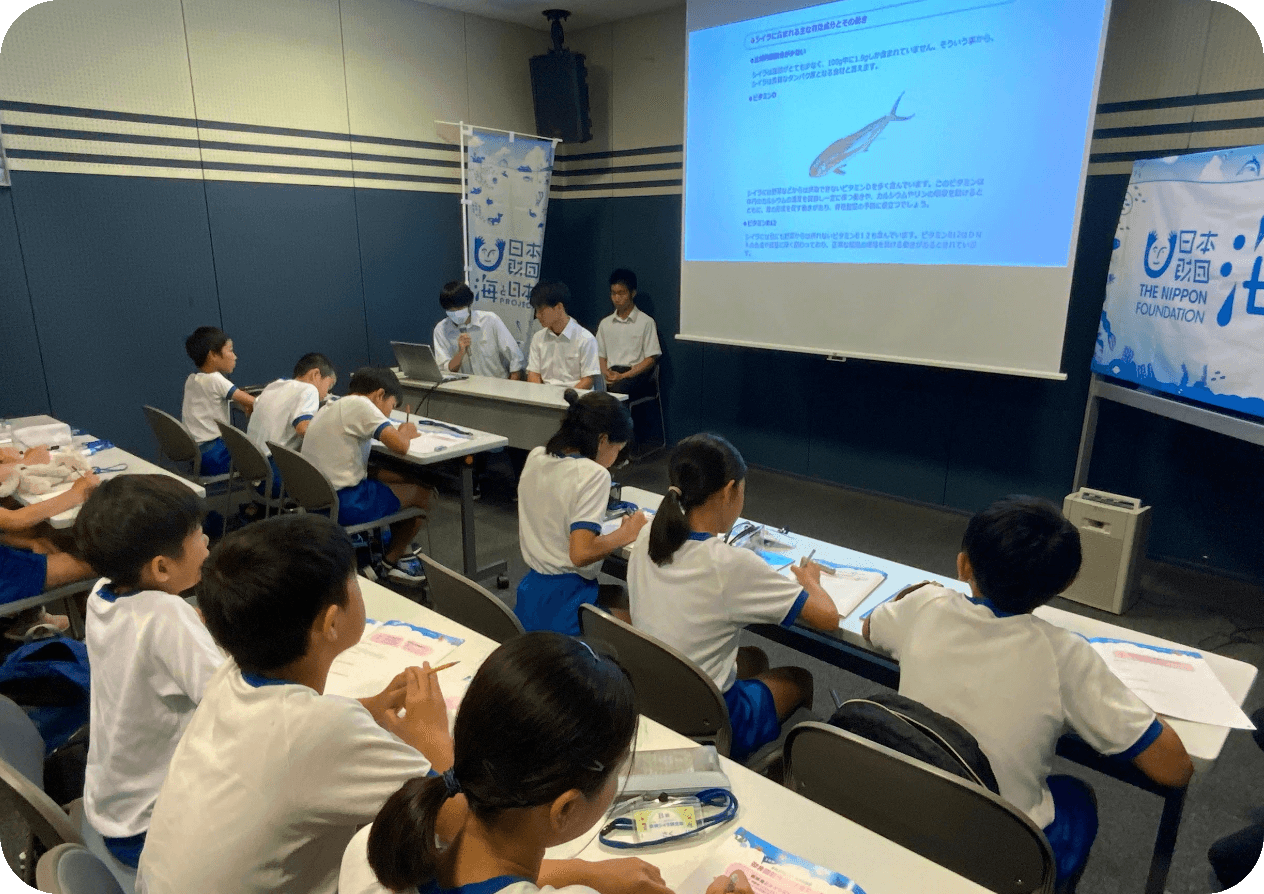

1日目の最初は、「若狭高校 海洋科学科 シイラ探求グループ」の重田悠佑さん、上伏颯大さん、清水浩晴さん、上山千咲登さんの4名の講師から、「若狭湾(わかさわん)と海流について」と「シイラの特徴について」を学びました。まず、若狭湾は冷たい海流と暖かい海流がぶつかるため、シイラにとって豊富なエサが集まる場所。だからこそ、多くのシイラが生息し、漁獲高も高いことがわかりました。

次に、「シイラ」とはどんな魚なのか?について教えてもらいました。シイラのオスは頭が角ばっており、メスは丸い形なので、見分けるのも簡単。魚へんに暑いと書いて「鱰(しいら)」という漢字からも、暖かい地域で採れる魚として知られてきました。ハワイでは「マヒマヒ」=「強い強い」と呼ばれ、料理にもとても良く使われる魚です。だけど、小浜ではたくさん採れるのにシイラの食文化がないため、約9割ものシイラが海外に輸出されています。

シイラは、現在「定置網漁(ていちあみりょう)」によって捕獲されています。定置網(ていちあみ)とは、海の決まった場所に網を配置して、その網の中に魚を追い込んで引き上げる漁法です。シイラが海の浮遊物に集まる修正を生かした伝統的な「シイラ漬け漁」は、昭和初期までは主流の方法でした。現在ほとんど行われていませんが、一部の地域ではまだ漁法が残っています。

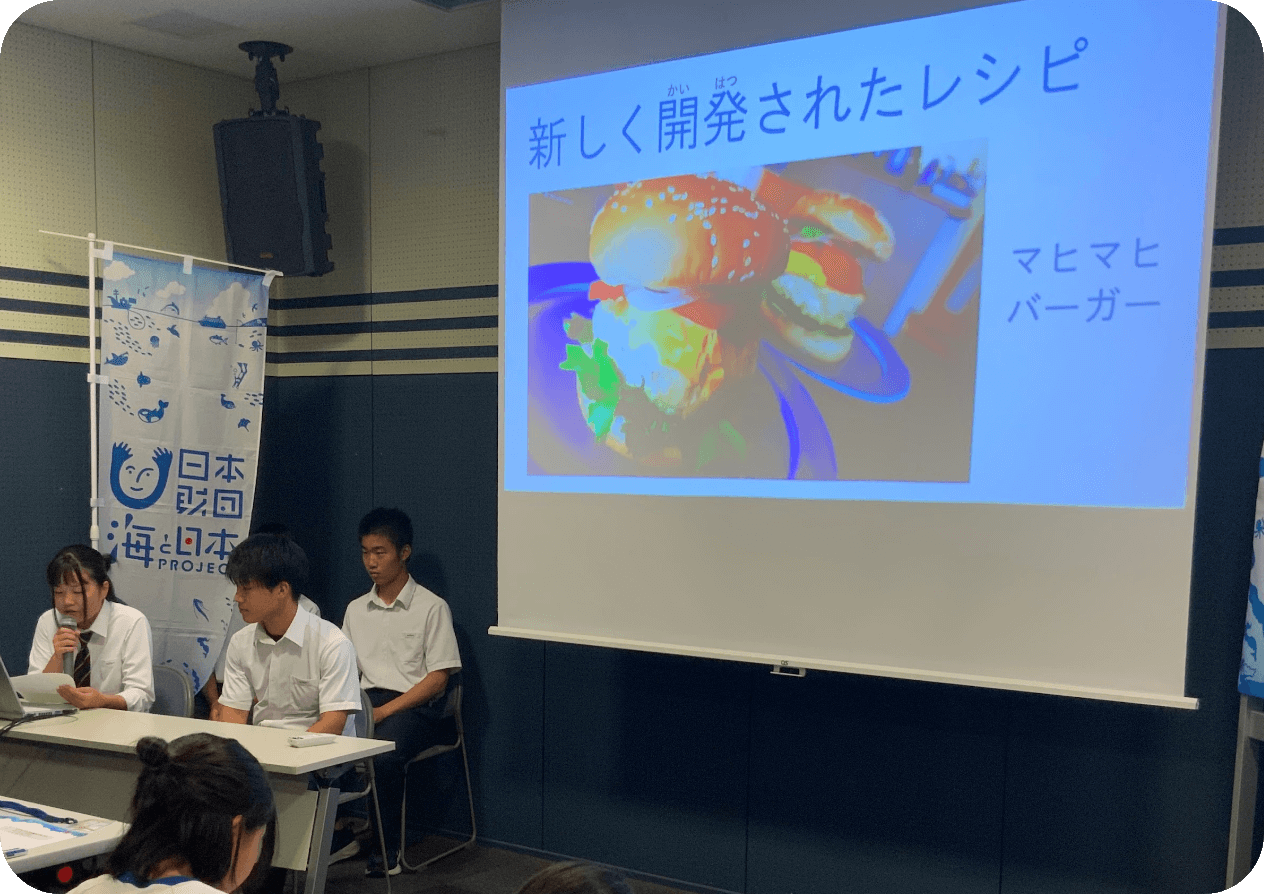

この数年で急増したシイラですが、小浜の地域ではほとんどシイラを食べる習慣がありませんでした。そのため、たくさんシイラが獲れても、地域で消費することができずにもったいない状況が続いています。そこで若狭高校のシイラ探究グループでは、小浜でも美味しくシイラを食べるための新しいレシピを開発しました。白身フライをはさんだ「マヒマヒバーガー」やムニエルなど、お腹が空いてきそうな料理に子どもたちも期待がふくらみます。

シイラについて深堀り&シイラの調理法を学ぼう!

シイラについて深堀り&シイラの調理法を学ぼう!

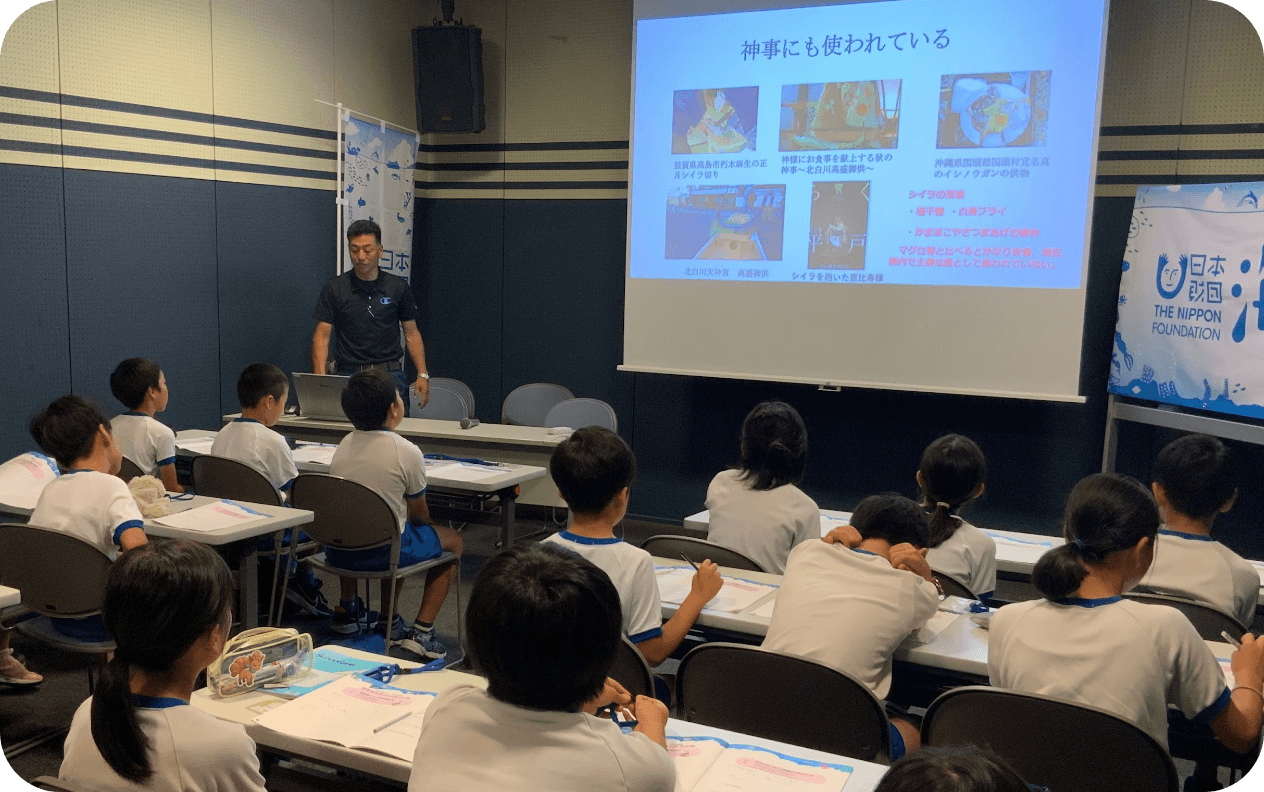

今度は、若狭高校の実習教諭・新谷勝利先生に、シイラのさらに深い知識を教わります。シイラは、海の浮遊物に餌を求めて集まる習性から、死体に集まる魚と勘違いされ、小浜の地域では忌み嫌われていました。一方、南方地域では、シイラの表面が黄金に輝くことからめでたい魚とされ、神事にも祀られています。小浜では地域の価値観の違いから、食文化が根付きにくかったということがわかりました。

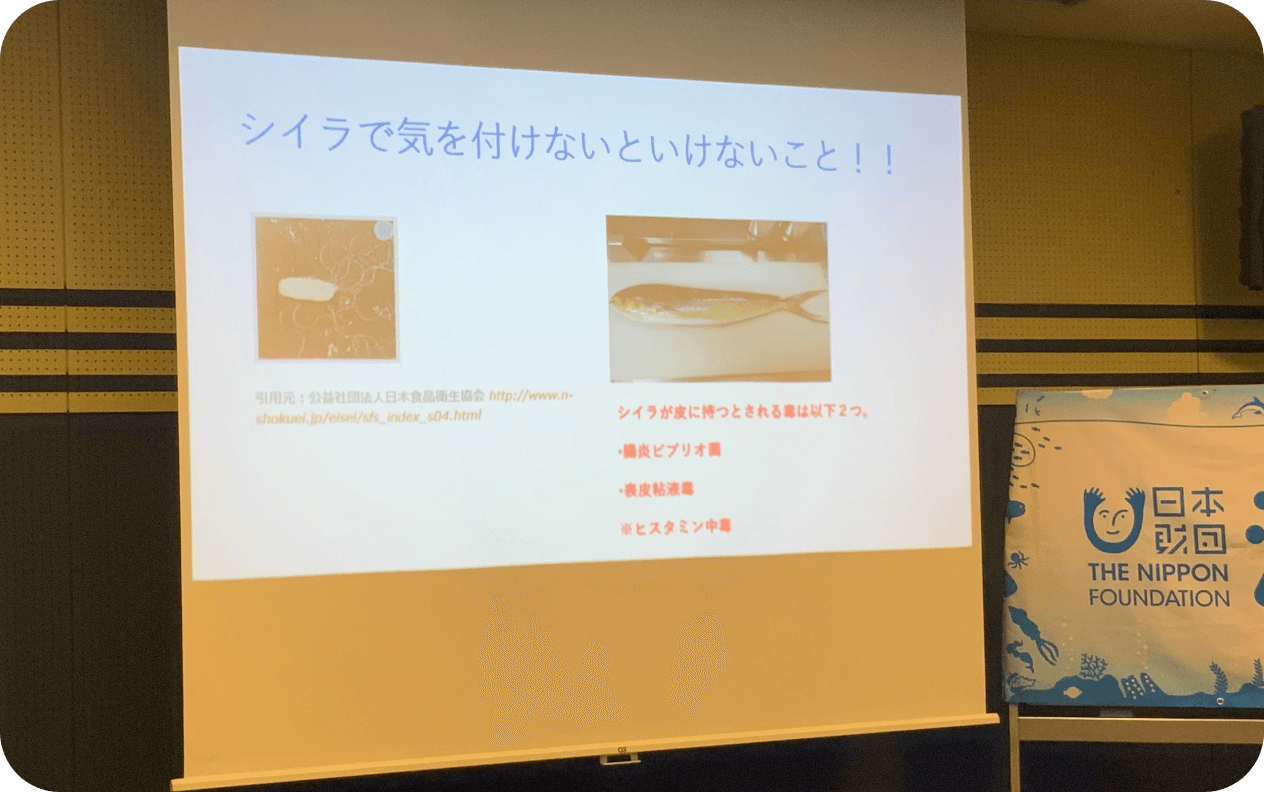

シイラをおいしく食べるため、調理の仕方を学びます。体調管理、道具や手指の消毒をすることは調理の準備として基本中の基本!さらに、シイラの体の表面には「腸炎ビブリオ菌」などの菌が付着しているため、真水に弱い菌をしっかりと水で洗い流すことが大事。また、皮の処理をした後は、そのまま身を切らないようにするなど、食中毒を起こさないための注意が必要です。

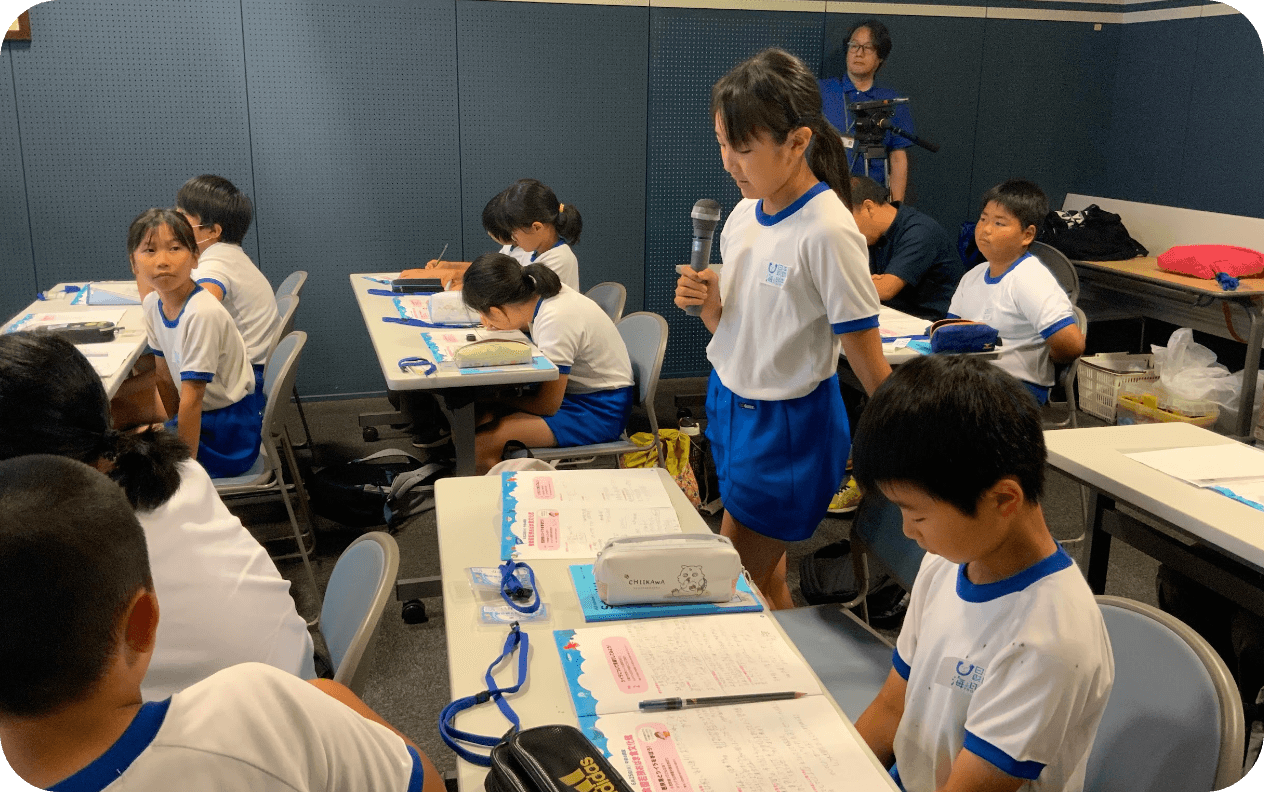

長崎県では体が黄金色に輝くことから「金山(かなやま)」と呼ばれ縁起物とされているほど、本当は美味しくて、地域によっては大人気のシイラ。小浜ではなぜ食べられてこなかったのか、これまでの歴史など、シイラについて様々なことを学んだ子どもたちからは、積極的に質問も飛び出しました。

シイラ漁と若狭湾を調査しよう!

シイラ漁と若狭湾を調査しよう!

今度は海へ!小浜市の宇久(うぐ)漁港で漁船に乗って、シイラの漁場を見学します。小浜市漁業協同組合 代表理事組合長・浦谷敏晴さんの指導のもと、しっかりライフジャケットを着用し、沖へと出発!

シイラは主に定置網漁(ていちあみりょう)で漁獲されます。定置網とは海の中へ仕掛ける大きな網のことです。多くの定置網は海岸から見える場所に仕掛けてあります。海面に丸い浮き玉の列が星座のように並んでいるのを見たことがありますか?その浮き玉の列の下には袋状の網が仕掛けられています。魚を探したり追いかけたりすることはなく、網の入り口を開いて魚が泳いでくるのを待つ漁法です。網に入って泳いでいる魚をとるので、生きたまま船にあがります。

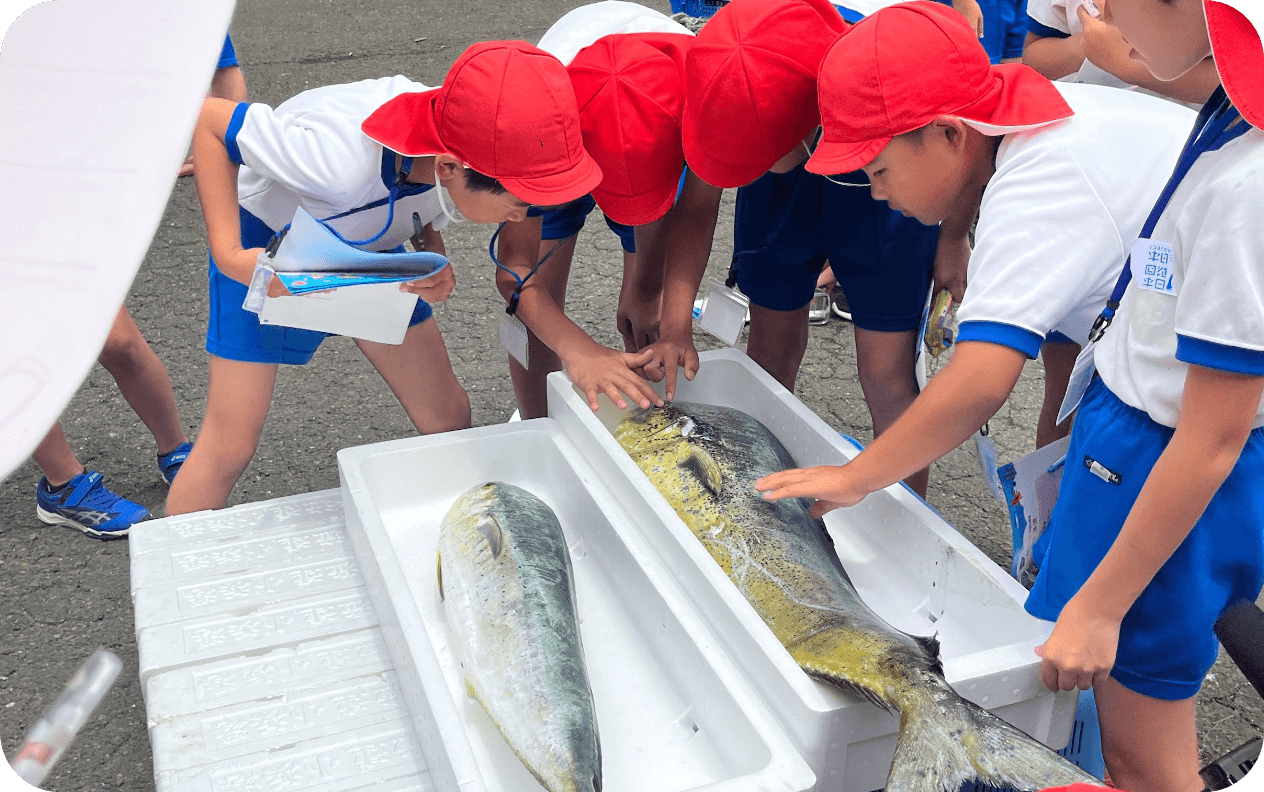

漁場の見学を終えた子どもたちは、本物のシイラにご対面!オスとメスのシイラに直接触れながら、「なんかヌメヌメしてる!」「納豆みたいな匂い?」と口々に感想が飛び出します。表面を触ったら、学んだことを生かして、すぐに手を洗うことも忘れずに!

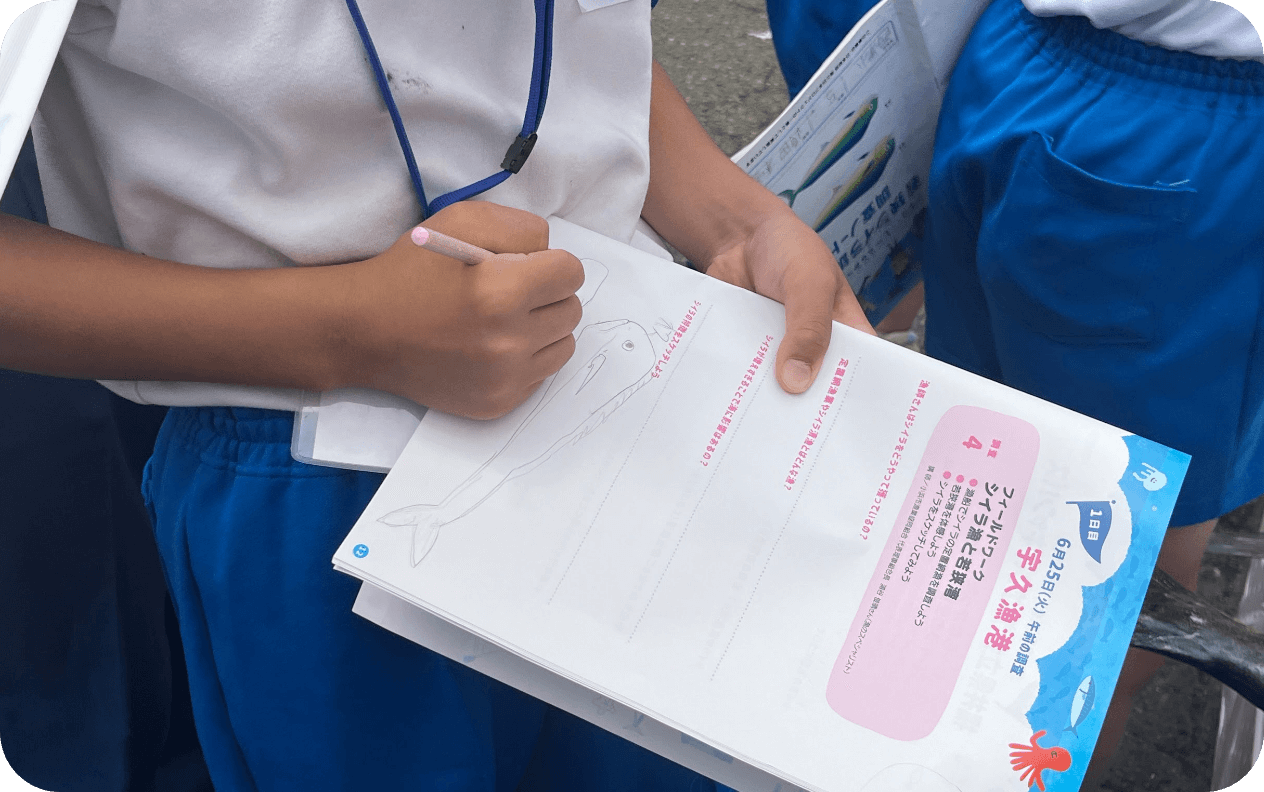

じっくり観察しながら、ノートにスケッチ。オスの特徴である頭の角張ったところがとてもよく描けていますね!

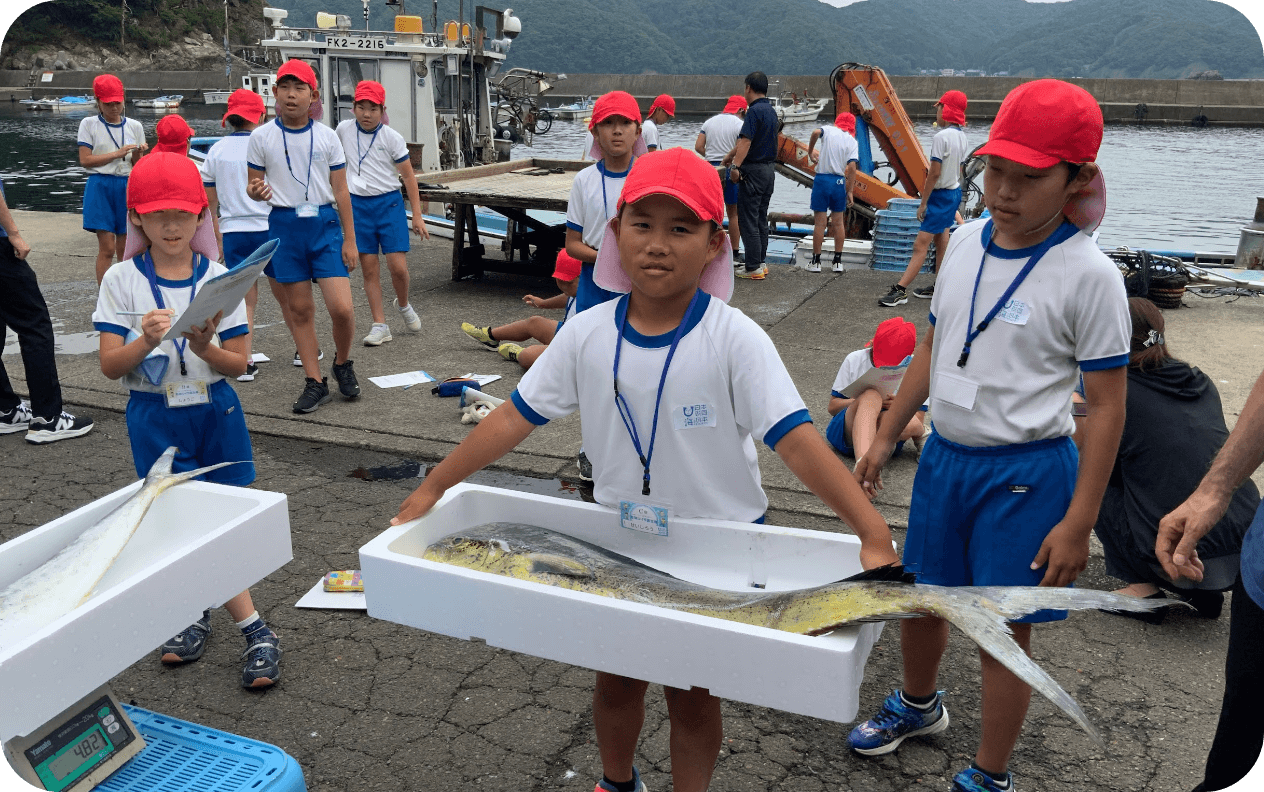

スケッチを終えた子どもたちは、シイラの体長と重さを測るお手伝いをしました。オスは体長122cm、重さ7.9kg、メスは体長90cm、重さ4.8kgで、オスの方がひと回り大きいこともわかりました。箱も合わせると8kg近くあるシイラを軽々と持ち上げる猛者も!

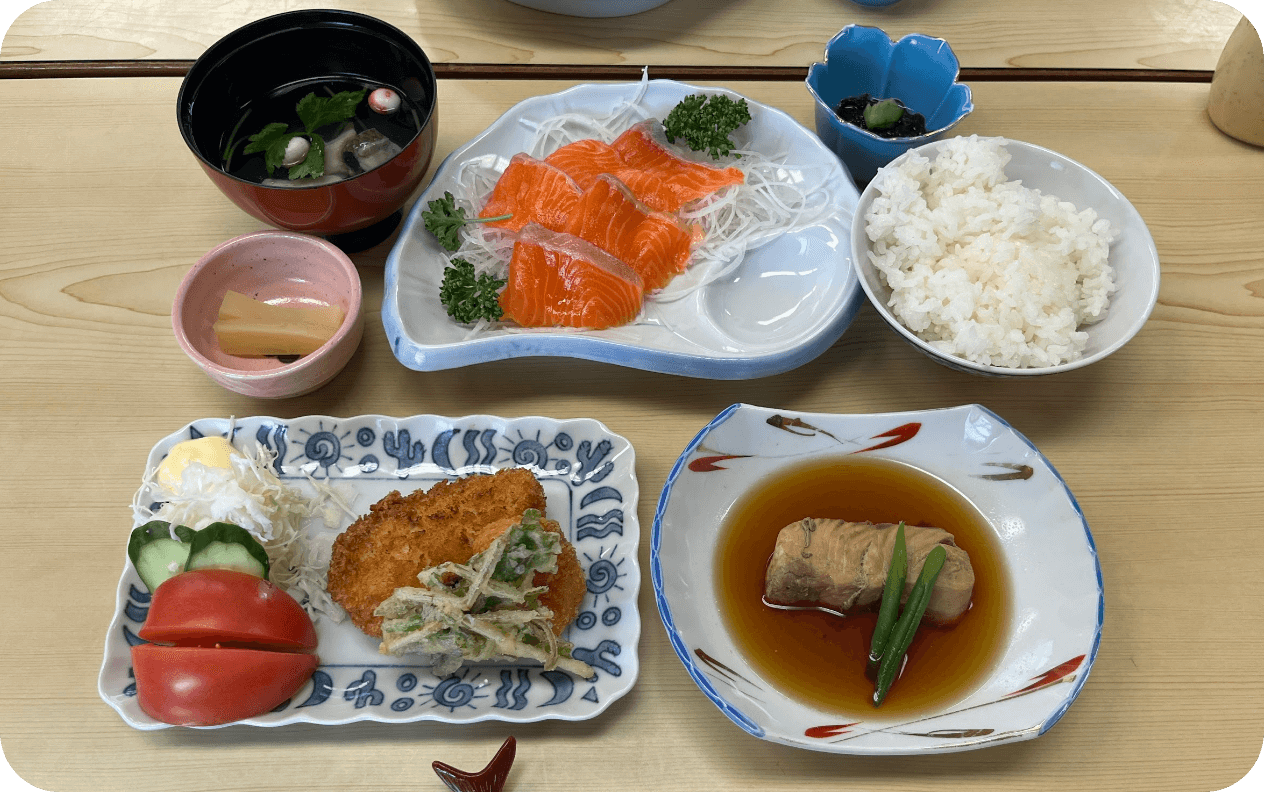

待ちに待ったお昼ごはんは、浦谷さんが自らさばいたシイラの煮付けと白身フライ、ふくいサーモンのお刺身と小鯛のお吸い物、もずくの酢の物などが並びました。どれもとっても美味しくて、シイラってこんな味がするんだ!という初めての体験に。ごはんをおかわりをする子どもたちも続出しました。

シイラの生態と若狭の海を知ろう!

シイラの生態と若狭の海を知ろう!

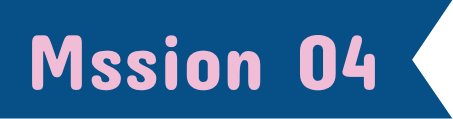

午後は、福井県立大学 かつみキャンパスに移動し、福井県立大学海洋生物資源臨海研究センターの富永教授から、シイラの生態について詳しく教えてもらいます。最先端の設備によって、様々な魚の生態や養殖の研究などが行われていました。

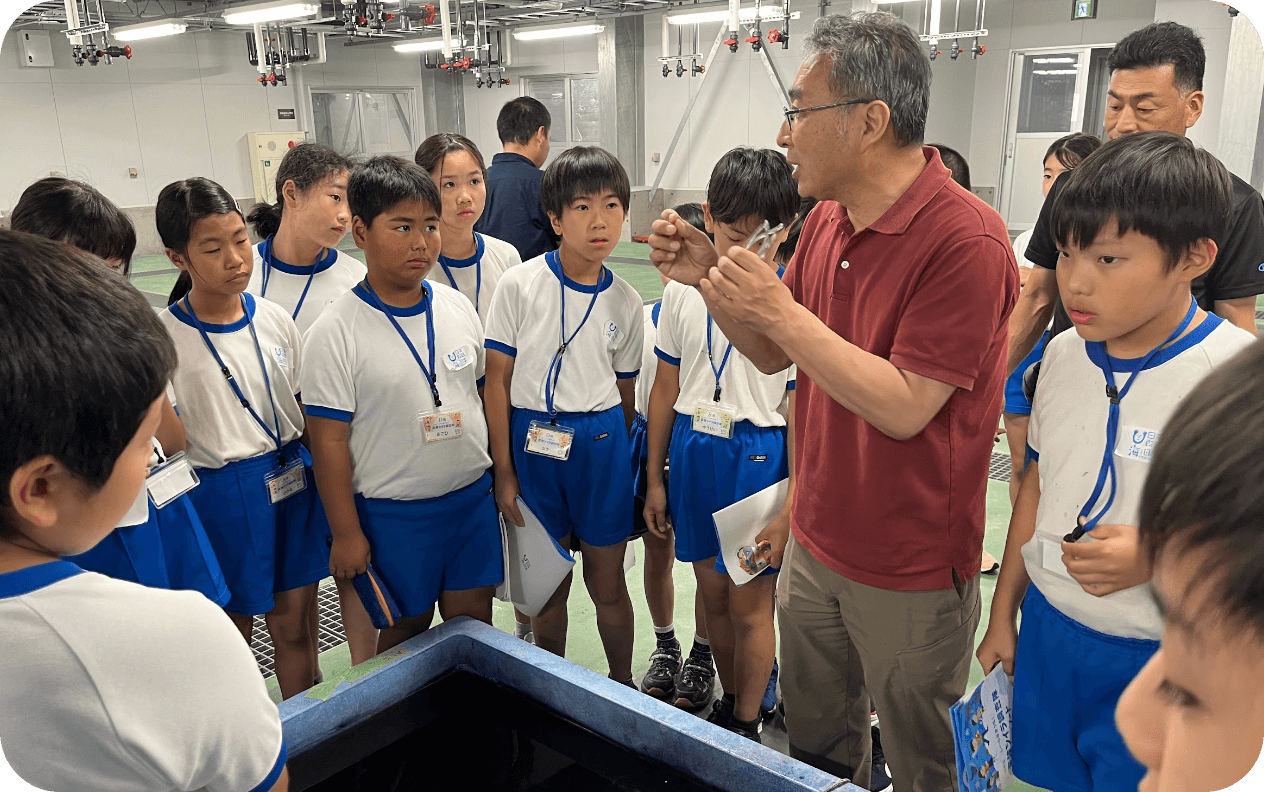

100年の間に気温や海面が確実に上昇していることから、「カーボンニュートラル」を目指す必要があることを学びました。カーボンニュートラルとは、温暖化の原因となっている二酸化炭素などの「温室効果ガス」の排出を抑えながら、吸収や除去をすることで差し引きゼロにする考え方です。早速、各班に分かれて、学校生活で排出される二酸化炭素はどんな時かを考えてみます。

学校生活の中でCO2が出るのはどんな時?

みんなも考えてみよう!

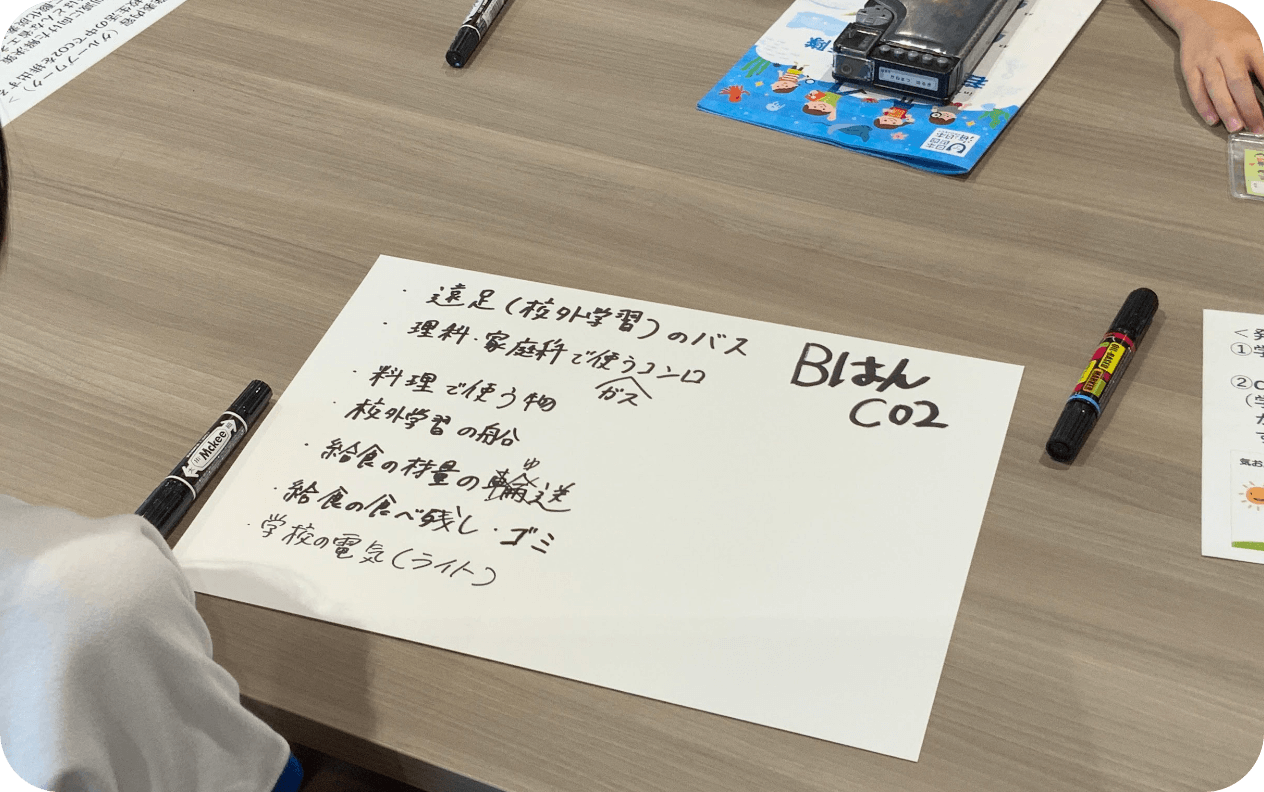

富永教授から教えてもらったことに対して、「それは本当だろうか?」「なぜ必要なのか?」という疑問を持つことが大事!改めて、シイラを通じて知った温暖化の現象、そして小浜の海を守るにはどうすれば良いか?について、自分たちでできるアクションを考えた結果を発表しました。「電気をこまめに消す」「食べ残しを減らす」などなど、今日からできることばかりの身近な方法にたどりつきました。